book

2014年2月27日

屍者の帝国

こういう作りの小説をオルタネートヒストリー、改変歴史小説と呼ぶらしい。『屍者の帝国』も、調べてみると、すごくたくさんの実在の人物、フィクションの中の人物が登場しているらしい。僕にわかったのはワトソンとカラマーゾフとバロウズとナイチンゲールとダーウィンぐらいで、本当にそのぐらいで。

主要な人物だけ取って見ても、こんな感じらしい。

ヴァン・ヘルシング教授とジャック・セワード教授:『ドラキュラ』(ブラム・ストーカー)の主人公のヴァンパイア・ハンターとその弟子

バーナビー:English traveller and soldier

アドラー:アーサー・コナン・ドイルによって発表された推理小説、シャーロック・ホームズシリーズに登場する架空の人物。アメリカ生まれのオペラ歌手で、女山師、機略縦横の女性、ただ一人名探偵を出し抜いた女性などと評される。

バトラー:『風と共に去りぬ』の登場人物

云々。面倒くさくなった。スペクターとかウォルシンガムとかノーチラスとか日本人の方々とかも全部何かしらあるみたい。そういうことをかなり細かく書いているサイトもあったので適当に調べてみてください。

改変歴史小説というたぐいのものに触れた経験自体がたぶんとても少ないため、なんとも言われないところだけれども、例えば映画を見ていて、最近だとフランソワ・トリュフォーの『家庭』を流し見していたときに、主人公アントワーヌ・ドワネルを演じるジャン=ピエール・レオーが電話ボックスに立ち「ジャン・ユスターシュにかわってくれ」と言うとか。それに限らずヌーヴェル・ヴァーグの映画たちにはオマージュであったりパロディであったり仲間たちや尊敬する先達への目配せみたいなものがよく見られて、知っていて反応できるものだとニヤッとしたり嬉しくなったりするのだけど、知らなかったらそもそも目配せであることもわからないから何も反応は起きない。

別段、予備知識がないとダメだというわけではないのだろうけれども、こうまで多くの、そもそもに背後の厚みを持った人物や物事たちの競演である以上、知っている者と知っていない者とのあいだでは、読んでいる時間のなかで起きる反応の数がまったく異なってくるだろう。本来であれば、いくつものいくつものいくつもの反応ポイントがまきびしのように置かれていて、それを踏みながら「もう、どれだけ撒いてるんだよ、痛いなあ」などとニヤニヤ顔で言いたい。それが出来なかった分、乗れなかったということか。いや、『虐殺器官』だってどうも色々といわゆる元ネタみたいなものが散りばめられているらしいけれど、なにひとつわからなかったけれど面白かったのだから、わからないから乗れないという流れは違うのだろう。

じゃあ、これだろうか。

この作品が、やはりそれだけど、歴史改変小説である、つまり過去のお話であるという点によって、乗れなかった、ということか。

先に挙げた『虐殺器官』にしろ『ハーモニー』にしろ、伊藤計劃の長編小説は僕を本当にワクワクさせた(それ以外は読んだことがない)。おやまあ、とんでもない作家がいたものだ!世界レベルの作家だ!一刻も早く英訳して世界を驚かせてやれ!などと、ひどく興奮したものだった。

その興奮を支えた大きなものが、近未来の描写というか導入される様々なテクノロジーや社会システムの生々しい描写で、「今までまったく考えたことなかったけれど、言われてみたら、絶対これ実現されそう!」という、現代世界への深く鋭く的確な洞察および強靭な想像力への感嘆といったところだった。読んでいる今、現在が、そこで描かれる近未来の光景によって引っ張られるというか引き伸ばされるというか、ぐっと、読書をする自身の像が、現在から近未来へ、長い影みたいになって伸ばされる感覚。今ここに自分はあり、そしてそこにも自分はあるというような不思議な同居の感覚。それがこのうえなく楽しかったのだった。

それが過去のお話となると、擬似霊素をインストールさせる機械にしてもなんにしても、そういった未知のテクノロジーを見たときに、ワクワクしそうになったそのときに、ふいにそれが過去の話であったことを思い出し、今まさに前方へと飛翔しそうになったワクワクが後ろから伸びる手に掴まれぐっと引っ張られ、押しとどめられる。そんなふうに僕はなった。「すでに過ぎ去り、そしてそうではなかったと知っている歴史、の改変」というものを、どのような態度で読んだらいいのかがまるでわからなかった。だって実際そうじゃなかったんだから、そうだったらどうだったかなんて考えたってなんも意味ないじゃん!というような、普段は読書の意味なんてまるで考えないし意味なんて必要でないと思っている僕が、そんなふうに思うのだから驚きだった。こんな態度であるならば改変歴史小説は全部読めないということになる。きっとそうじゃない。だからこれとて乗れなかった理由などではいささかもなく、乗れなかったからこういう馬鹿げたことを思ったということだろう。

だからもう一つの理由も、乗れなかった理由ではなく、乗れなかったから気になる瑕疵に過ぎないはずだ。

それは冒頭の講義のシーンだ。

「『不気味の谷』ですね」

というところで講義の終了を告げる鐘が鳴り、二人は我に返った。

はて、と思ったため改めて読み返してみた。やっぱりおかしい、と思い、試しにストップウォッチを出して、セリフの部分を声を出して読んでみた。所要時間は3分36秒。なんて、なんて短い講義なんだ!せっかく霊素についての第一人者であるところのヴァン・ヘルシングさんをお招きしたのに、いったい全体なんて短い講義なんだ!

……書いていても、こんなことは上げ足取りでしかないということは本当に痛感するのだけど、乗れないということは本当にこういうことなんだろうなともまた痛感する。面白く読んでいればなんでもないようなところでも目について仕方がない。

では伊藤計劃のプロローグを引き継いで長編に仕立てあげた円城塔がいけなかったのか。円城塔と僕の相性が悪かったのか。

円城塔の小説は『Self-Reference ENGINE』だけしか読んでいなくて、感想は「あったまいい人がいたもんだなー、僕にはさっぱりついていけませんが!」という馬鹿丸出しのそれだった。にも関わらず、例えばウラジーミル・ソローキンの『青い脂』とか、アンディ・クラークの『現れる存在』とか、円城塔の推薦文が書かれているものを、円城塔が推薦文を書いているという理由で買って読んだりもしてしかもどちらも面白く読んだのだから人間というものはわからないものなのだけど、とても久しぶりに読んだ円城塔の文章は、『Self-Reference ENGINE』同様うまく頭に入ってこなかった。

以上いろいろ書いてみたけれども、乗れなかった体験について書くことはやっぱりそれ自体が乗れないもので、こうやって書いていても何一つ面白くなかった。

book

2014年2月27日

スローターハウス5 (ハヤカワ文庫 SF 302)

「キルゴア・トラウトはビリーの大好きな作家となり、SFは彼を満足させる唯一の小説類となった。」(P137)

架空の作家と大量殺戮というモチーフを取れば、ロベルト・ボラーニョの『2666』と結びつけて読んでみることもできようし、

「サム、こんなに短い、ごたごたした、調子っぱずれの本になってしまった。だがそれは、大量殺戮を語る理性的な言葉など何ひとつないからなのだ。」(P33)

大量殺戮と混濁した語りという点で見れば、マヤ民族の大量殺戮を扱ったオラシオ・カステジャーノス・モヤの『無分別』と響き合わせてもいいだろうし、

「人生について知るべきことは、すべてフョードル・ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の中にある、と彼はいうのだった。そしてこうつけ加えた、「だけどもう、それだけじゃ足りないんだ」」(P137)

カラマーゾフを殺すこと、あるいはやはり大量の死者、あるいはゾンビのような兵隊たち、というところを見れば、伊藤計劃と円城塔の『屍者の帝国』と通じ合うことだってできるかもしれないし、

「あらゆる瞬間は、過去、現在、未来を問わず、常に存在してきたのだし、常に存在しつづけるのである。」(P43)

提示される永劫回帰的な生命観(宇宙観?)やバラバラの時間がバラバラに投げ出される小説の結構を見れば保坂和志の『未明の闘争』とも重なり合うかもしれない。

つまり、1970年のヒューゴー賞にノミネートしたSF小説であるところの『スローターハウス5』は、いま挙げたような現代の様々な小説とも照応しあう、発表から40年以上経った今でも優れて今日的な小説であり続け、

というのは貧弱なでたらめでしかなく、ちゃんと言い直すと、最近僕が読んでいる本(どれもこの一ヶ月以内の話だ)と部分部分で「あれ、この感じって」と勝手に結びつけたくなる小説だった、ということだ。

僕が『スローターハウス5』という作品に触れたのはジョージ・ロイ・ヒル監督による映画の方が先だった。その授業では他にロバート・アルトマンの『マッシュ』とかピエル・パオロ・パゾリーニの『ソドムの市』とかを見た記憶があるから、戦争と映画・文学、みたいなものだったのだろう。表象文化論というのが講義の名前だったはずだ。映画を授業で見たあとに、同居人がヴォネガット好きで(肩をすくめながら ”So it goes.” とかよく言っていたような気がする。記憶の捏造かもしれないが)、本棚に水色に並ぶ『タイタンの妖女』や『猫のゆりかご』、『プレイヤー・ピアノ』等と一緒にこの小説もあったので拝借して読んだのだった。そのあとの週末にインフルエンザに罹った。家に篭もって過ごすしかなくて、家の小さな本棚にあったのでこの小説を再度読んだ。ほぼ10年ぶりということだ。藤沢・湘南台から10年を経て、僕は住み始めて5年になる岡山でそれを再読する。

久しぶりのヴォネガット、久しぶりの『スローターハウス5』は、やはりみずみずしくすみずみまで面白いもので、作中でも訳者解説でも「無性格に描かれた登場人物」というように言っているが、むしろ人物ひとりひとりが強力に立ち現れているように感じるし、いくつもの生き生きとした情景描写が目を楽しませもした。なにせ、どのヴォネガット作品にも言えることだけれども、書き手からにじみ出る優しさや愛情みたいなものが、このうえなく心地よい。そして、今作のメインモチーフになっているドレスデン爆撃の凄惨さはあっけないほどに簡潔な文章で、端的で哀しい諦観に満ちた文章で、真に迫るものを獲得している、なんていう感想はきれいにまとめただけだろうか。

それにしても、戦争に関わる描写として、これほどまでに美しく、反=戦争への強い願いが感じられるものがこれまであっただろうか。少し長いが引用。

「負傷者と死者をいっぱいに乗せた穴だらけの爆撃機が、イギリスの飛行場からうしろむきにつぎつぎと飛びたってゆく。フランス上空に来ると、ドイツの戦闘機が数機うしろむきにおそいかかり、爆撃機と搭乗員から、銃弾や金属の破片を吸いとる。同じことが地上に横たわる破壊された爆撃機にも行なわれ、救われた米軍機は編隊に加わるためうしろむきに離陸する。

編隊はうしろむきのまま、炎につつまれたドイツの都市上空にやってくる。弾倉のドアがあき、世にもふしぎな磁力が地上に放射される。火炎はみるみる小さくなり、何個所かにまとめられて、円筒形のスチール容器に密閉される。容器は空にのぼり、爆撃機の腹に呑みこまれて、きちんと止め金におさまる。地上のドイツ軍もまた、世にもふしぎな装置を保有している。それは、たくさんの長いスチールのチューブである。ドイツ軍はそれを用いて、爆撃機や搭乗員から破片を吸いとってゆく。しかしアメリカ軍のほうには、まだ数人の負傷者が残っており、爆撃機のなかにも修理を必要とするものが何機か見える。ところがフランスまで来ると、ドイツの戦闘機がふたたび現れ、人も機体も新品同様に修復してしまう。

編隊が基地に帰ると、スチールの円筒は止め金からはずされ、アメリカ合衆国へ船で運ばれる。そこでは工場が昼夜を分かたず操業しており、円筒を解体し、危険な中身を各種の鉱物に分離してしまう。感動的なのは、その作業にたずさわる人びとの大半が女性であることだ。鉱物はそれぞれ遠隔地にいる専門家のところへ輸送される。彼らの仕事は、それらが二度とふたたび人びとを傷つけないように、だれにも見つからない地中深く埋めてしまうことである。

アメリカ人の飛行士たちは制服をぬぎ、ハイスクールの生徒となる。」(P103)

ふしぎな磁力が地上に放射される、というあたりがなんともいい。祈りのようだ。

最後に、話は変わるが、キルゴア・トラウトを愛読するローズウォーターが『カラマーゾフの兄弟』について言う、「だけどもう、それだけじゃ足りないんだ」というつぶやき、そしてそれに続く、「思うんだがね、あんたたちはそろそろ、すてきな新しい嘘をたくさんこしらえなきゃいけないんじゃないか。でないと、みんな生きてくのがいやんなっちまうぜ」という精神科医に向けた言葉。

これは、SF愛好家やミステリー読みの人たちにとっては「そうだ、そうだ」というところなのではないか。僕はむしろそのつどそのつどが面白ければ、話の筋やテーマとか、扱われる題材によらず、なんでもよくて、むしろSFやミステリーは話についていくことができなくなって「僕の頭じゃ無理です」みたいになることが多い。全然嫌いじゃないしむしろ読みたいぐらいなのだけど、「間に合いません、僕の頭はショートします」となる。

「地球人は偉大な説明家だ。これこれのできごとがこうした構造になっているのはなぜか、これを避けるには、あるいはべつの結果を得るにはどうしたらよいか、みんな説明してくれる」(P117)

その説明の回路が僕はたぶん弱い。忍耐力がないだけかもしれない。それよりもこっちのほうが肌に合う。

「それぞれに事態なり情景なりが描かれている。われわれトラルファマドール星人は、それをつぎからつぎというふうでなく、いっぺんに読む。メッセージはすべて作者によって入念に選びぬかれたものだが、それぞれのあいだには、べつにこれといった関係はない。ただそれらをいっぺんに読むと、驚きにみちた、美しく底深い人生のイメージがうかびあがるのだ。始まりもなければ、中間も、終わりもないし、サスペンスも、教訓も、原因も、結果もない。われわれがこうした本を愛するのは、多くのすばらしい瞬間の深みをそこで一度にながめることができるからだ」(P121)

肌に合うというか、トラルファマドール星人、これ、めちゃくちゃいいこと言ってないか!?と。

10年ぶりの再読は、意外なところでびっくりしたり喜んだりすることになった。ビリー・ピルグリムが自身の人生をあっちゃこっちゃと移動し続けるように、僕もあれやこれやの書物のあいだ(といってもごく最近読んだという限定付きで)を慌ただしくせせこましく動きまわる。そんなことが触発される読書だった。

本当に「それだけじゃ足りない」のか、近々『カラマーゾフの兄弟』を久しぶりに読んで確かめてみようかと思いながら、今は『屍者の帝国』を読んでいる。

text

2014年2月3日

木曜日が休みで、その日から咳が出始め、夜には熱も出始めたのか、とにかく、翌金曜日に起きるとしっかりと熱があるように感じられ、火曜から咳と熱の症状があった彼女と二人で病院に行き診察と検査を受けると彼女はインフルエンザの陽性反応が出、私は陽性反応は出なかったのだけど医師は検査で出ないからといって陽性でないとは限らない、なんせ症状が彼女とまるっきり同じじゃないか、とほとんど責めるような物言いで私に言い、だから同様に、タミフル5日分の効果があるイナビルをここで吸引してから帰るように、と指示を与えた。それに則り、口を用いて妙な味のする粉末を4度、吸い込んだ。家に帰り再度熱をはかると8度5分あり、それはインフルエンザであろうとなかろうと、働くものではなかったし、インフルエンザの薬を飲んだ以上、インフルエンザだと思ったらいいというところで、医師が言っていた解熱後2日間はウィルスを撒き散らすということを鑑み、ともかく金曜と、土日は店を閉めることにした。

二人とも、咳などは残りつつ、土曜からはだいたい元気になった。

ロバストでない。こういった乱れに対して、まったく安定をしていない。別段、体調不良になったのだからまあしょうがないし、ゆっくりできたしいいかという気持ちは確かにあるのだけれども、二人してこうやって風邪を引いたら3日も店を閉めることになるというこの状況はやはりおぼつかないという気がしてならない。3日、しかもそのうち2日は週末であり、それはウィークデイに比べれば稼ぎ時ということであるから、そんな2日も込みの3日だから、それなりの逸失利益があり、全体として暇な冬場だからまあ、みたいなところもあるし、暇な冬場からこそ、というところもあるし、このあたりはたいへんどっちつかずではあるけれども、うーん、脆弱だなあ、体がではなく仕組みが、と思わざるをえない。

そんなことを5分だけ考えてから、あとは3日間、ゆっくり本を読んだりして家にこもって過ごしていた。煙草を吸いに外に出るぐらいのものだった。ずーっと本を読みたい、みたいなことを思ってはいても、いざそんな環境に置かれてしまうとずっと本を読みたいなんてまるで思えなくて、それは体調のせいもあるのだろうけれども、そんなに読みたい気持ちというのは長続きしないもので、なので阿部和重の『Deluxe Edition』が読了され、それからカート・ヴォネガットの『スローターハウス5』が読了され、やっとこさ手に取った伊藤計劃と円城塔の『屍者の帝国』が200ページぐらいは進んだ。本を読むことはたいそう楽しいです。

今日の晩にはちょっと外に出ようというところで丸善に行き、レイ・オルデンバーグ『サードプレイス』を買ってきた。『屍者の帝国』を終えて、その次に今年の読書のルールであるところの「初めて読む本とかつて読んですごくよかった本を交互に読む」に則って阿部和重の『アメリカの夜』にするかゼーバルトの『移民たち』にするか、はたまた別のものか、を読んだら今日買ってきたやつを読もうと思っているのだけど、わりと「いま、読みたいぞ」みたいな気分でいたりするとそのルールが邪魔をしてくるところがあり、なんだかなあ、んもう、という、本当に、そのろくでもないルールを破ればいいだけだろう、定めたの自分なんだし、プレイヤーには裁量を持たせてやってもいいのではないか、ということを言いたくなるが、制定者もプレイヤーもそこは頑ななようで、その通りに行動するつもりのようだ。

そのようなわけで休暇中、私はわりと映画を見るよりも本を読みたいところだったのでよく本を読んでいたのだけど、彼女はどっちもしたいということで映画も見ていて、ちょうどツタヤディスカスの空白の期間と重なってしまったこともあり、家にあったアントワーヌ・ドワネル4部作のBOXを順繰りに見ていて、私もちらちらと見たのだけど、久しぶりにみるトリュフォーのそれというか、ジャン=ピエール・レオーのそれは、やはりあまりにチャーミングで、なんて素晴らしい瞬間がこんなにたくさん散りばめられているのだろうと、感嘆を禁じ得なかった。感嘆というか、つられた声をあげて笑っちゃうことを禁じ得なかった。お前らみんな最高だよ!と私は叫んだ。特に、というかたくさんあるけれど、印象に妙に残ったのは、というか今回私が通して見たのは一つだけでそれはしかも短編の『アントワーヌとコレット』だったのだけど、もう全体に本当にチャーミングだったけれど、食卓で、コレットが「クエスチョン」と言ってナイフをあげて、顎も上がり気味で、「家庭にまさる場所は?」という。レオーというかドワネルが笑って口からパンを吐きそうになる。アンサー:いたるところ。いっそうドワネルは笑って口からパンを吐きそうになる。なんて素晴らしいシーンなんだ!!!!!というところでした。

鍋食った。今晩は鍋食った。何か映画を見たいというので何がいいのか問うたところ「キートン」と言ったのでそれに類するものとしてとても久しぶりにTha Blue HerbのライブDVD『演武』を見て、やっぱり圧倒されたのだった。やっぱり、あの口をあんぐりあけた青年のように、ただただ圧倒されたのだった。

ニール・ヤングというか『デッドマン』の「AME NI MO MAKEZU」から宮沢賢治の「告別」になだれこむ最後は、やっぱりただごとではなかった。ただごとではないというかとんでもないことだった。相変わらず、馬鹿のひとつ覚えのように、このライブは私を勇気づける。勇気づけられるし、「野望をペラペラと口にする悲しき野郎の前で俺はいつ始めるんだろうと思ってる」というライン(ってこういう使い方で合ってるのかしら)には「わあ、マイッタ!」という感じだったし、とにかく、相変わらず、ただごとではないものを私は彼らから与えられた。

鍋のあと腹をくだした。彼女が昨日から『2666』を読み始めた。人が読んでいるのを見ると「そんな分厚い本よく読む気になるね!」と思う。鍋のあと腹をくだしてそれが激しかったのでそのあとに2度目のシャワーを浴びて今日ロフトで買ってきたローズマリーの香りのするボディソープで体を入念に洗って湯を止めるとタオルを取り体を吹き、シャワーから出ると脱ぎっぱなしのパンツと置きっぱなしのiPhoneを取りにトイレに戻り、そこに溜まっている水が透き通ったものかどうかを目視で確認するとトイレのドアを閉め電気を消し、腹痛がいまだに少しうごめいているのを知覚して「まだなのか、まだなのか」と困惑の声をあげた。

book

2014年2月1日

Deluxe Edition

阿部和重の作品を読むのはいつ以来だっただろうかと思い、たぶん3年ぐらい前に大長編の『ピストルズ』を読んで以来だろうと思っていたのだけど、調べてみるとそうではなく、2010年の春に『ピストルズ』を読んで、それから2011年の秋に『アメリカの夜』と『インディビジュアル・プロジェクション』を続けて読んでいたらしく、その2冊はどちらも再読か再再読かで、そして今、『Deluxe Edition』を読んでいる途中で「近々読もう」と本棚から取り出した『アメリカの夜』と『インディビジュアル・プロジェクション』の2冊がかたわらにある。同じことを繰り返そうとしている。

いや、違かったか。オラシオ・カステジャーノス・モヤの『無分別』を読み終えた際に、あるのかないのか読んでいる者にとってはまるで定かではない策謀に対して過剰なアクションあるいはリアクションを見せるまるっきり信頼の置けない語り手の小説として、『アメリカの夜』だか『インディビジュアル・プロジェクション』だかってそういう過剰さが確かあったはずだと思い、本棚から取ったのだったか。でもまだ開いてはいない。近々読むのだと思う。

それにしても、取りつく島のない面白さだ。

始まりの「南太平洋上に浮かぶ、大小あわせて二〇〇ほどの島々からなるブルーマーブル諸島」というやたらに巨視的な舞台説明から薄笑いを誘ってくる冒頭の「Man in the Mirror」なんて最高に痛快だった。「ブルーマーブル」を調べてみたところ、ウィキペディアによると「1972年12月7日にアポロ17号の乗組員によって、地球からおよそ4万5千キロメートル(2万8千マイル)の距離から撮影された、著名な地球の写真」とのことで、その極東部に位置するというこの小説の舞台となるジツポン島の「ジツポン」は、「ジャパン」あるいは「ジパング」の由来の一つで「日本」のもう一つの音読みとのことだ。そういったネーミングからして荒唐無稽なこの小説はたったの6ページで片をつけられるわけだけど、ドーンと始まってスコーンと打ち切られるのを目の当たりにし、まるでこれから始まる痛快活劇映画のプロローグのようであり、この短編集の幕開けを飾るのにこんなに適した挨拶はないのではないか、と恐れいり、期待に胸を高鳴らせた。

そこから先も、どれも、本当にどれも面白かった。

「あらゆる他人への返答など受け売り程度で充分」と語り手の一人に言わせているが、どの短編をとっても、どこかから拾ってきたものを緻密に再構成したような、聞いたことのある言葉遣いで満ちており、隅々までコントロールされた適切な言葉によって、ビンラディン暗殺、女性(男性)嫌悪、世代間格差、警戒区域、津波、路上生活者、婚活、民話、売春斡旋組織、SNS等、それこそ日刊ゲンダイや三面記事から拾ってきたかのような多様なモチーフが見事な手さばきで料理されていて、どの短編も本当に驚くほどに面白かった。(特に「Geronimo-E, KIA」「Search and Destroy」「In a Large Room with No Light」「The Nutcracker」「Ride on Time」あたり)

では、どれだけ面白かったか。

まだ読んでもいない彼女に向かってさっき読んだやつや今まさに読んでいる話のプロットを聞かせたり、たいへん愉快な箇所を朗読して聞かせたり(例えば「Search and Destroy」の最初の1ページなんかは「この男が通ったあとはぺんぺん草も生えないと噂される絶倫の好色家」あたりで笑って読み進められなくなった)、昨今の休みの日の夕飯を食べながら映画を見始めるという通例に反して「今日は俺、本読むから」と宣言したり、という具合に面白かった。

「という具合に面白かった」、という言い方ぐらいしかできないような面白さ、というものがある。少なくとも僕の読解力というのかあるいは読解力に類するそういったものでは「すいません、ただただ面白くて、何がどうとかうまくいえないです」というタイプの面白さがある。

この短編集とて、著者らしい凝った意図や企みがほうぼうに散りばめられているのだろうとは思うのだけれども、僕はそういうことを察知することができないし、現実/映像/虚構のあわいみたいなものが華麗にすり替わるような感覚も、うまく説明することができない。

僕はふだん、「いいね!」と思ったらページを折っていき、今では別に用意したノートにメモを取りさえしながら読んでいるわけだけど、メモはいくらか取りはしたものの、ページを追った箇所はなんと一つだけだったのだ。しかもそれは、こんなどうでもいいところだ。

ユザワが答えを口にした矢先に場の緊張は解け、一座の人々は一様に和やかな笑みを浮かべて歓声を上げ、盛大に拍手を鳴らし、シャンパンの栓を抜いた。(P210)

えっ、唯一がそこなのっ!?という、本当に別段どうだっていいところだ。それぐらい、僕にとってはこの一連の短編は取りつく島がないもので、キョロキョロとあたりを探してみても何かしらつかめそうな木片とか屋根板とかそういったものは見当たらなくて、ただ面白さという水の勢いに押されてぐんぐん流されていく、そんな感じだった。

そういう中で異彩を放っているのが「In a Large Room with No Light」と「Ride on Time」の2編だ。

前者は、被災地のATM荒らし等をおこなう一味の一部が隠されているという5億円を探しに警戒区域内に入り、そこで金にはありつけたが大地震が再び発生し大津波が再びやってきて、飲み込まれ、ぷかぷかと浮かぶミニバンの中で終わる一編だが、これまで裏切り裏切られということをおこなってきた小悪党が、瀕死の一人を介抱し、暖を取るために札束に火をつけていく最後の情景はとても美しく、明るい。

後者は『早稲田文学 記録増刊 震災とフィクションの”距離”」に掲載された作品で、10年前の大波の再来を待望するサーファーたちを描いた作品だ。この短編集の最後に配されたこの作品で発されるメッセージは、これまでこの短編集を読んできて「本当にろくでもない」と薄ら笑いを浮かべていた僕を凍りつかせるような、愚直なまでの抵抗と希望のそれだ。

これまで幾度もくりかえされてきた、同様の痛ましい光景。その克明な目撃証言を、当地の人々は必ず新参に突きつけてくるのだ。

突きつけられるものが、克明であればあるほどに、それははっきりと脳裏に刻まれる。

そのとき脳裏に刻まれるものが、鮮明であればあるほどに、先達の死は無駄死から遠ざかる。

なぜならば、当の記憶が、次代の者たちに受け継がれてゆけば攻略の手がかりとなり、後進の犠牲を減らすにちがいないからだ。

事実、一〇年前のライディングでは、ぼくらは総じて撃沈されはしたものの、皆どうにか陸に戻ってこられた。過去のケースを逐一教えられていたことが奏功したのだ。

つまりぼくらは、代々語り継がれる先達の経験のおかげで、あのうねりの制圧に確実に近づいているのだと言える。

どんなマニュアルやテクニックも、そこでたしかに役立つという保証はないとはいえ、歴史の積み重ねが知恵を生み、突破口を徐々に押し開きつつあるわけだ。

だからこそ、ぼくらはなおも克服を目指すべきなのだろう。

この一〇年の凪模様を言い訳にして、口だけは威勢のいい腑抜けに成り果てていたが、そういう人間でも、突破口をこじ開ける力の一端になることはできるはずだ。

どのみち今度の金曜日には、この北岸はまたもやあのうねりに襲われる。(…)

自分自身のコンディションを整え、平常心を保っていられれば、いつもとはまったく異なる金曜日を、いつも通りの金曜日に変えることができるかもしれない。(P271)

たとえまたもやライディングに失敗したとしても、そのありさまが、三〇〇人もの人たちの目に留まれば、ひとつの意味がどこかに浮かびあがりはするだろう。

ひとつの意味がどこかに浮かびあがれば、それも突破口をこじ開ける、力の一部に生まれ変わるにちがいない。

そうすれば、いつもとはまったく異なる金曜日を、いつも通りの金曜日に変えることができるかもしれない。

それを信じて、ぼくは今からあの波に乗ってみるつもりだ。(P273)

それまでの、鈍器を握った腕を一振りして終わり、みたいな痛快な無責任さのようなものがこの2編にはまるでなく、あまりに真っ当なやり方で前を向いている。震災という題材を前には、阿部和重という人をもってしても、希望を打ち出すような、何かを変えようとする意志を見せるような、そういうものを書きたくなるあるいは書かざるを得なくなるということだろうか。書かざる、というのはその場合、内的な欲求に基づくものなのか、社会的な要請に基づくものなのか。ほとんど無責任に、サプレッサー付きの自動小銃をぶっ放すことこそが倫理であり美徳だったのではなかったか、とか。

どうも、佐々木敦の『シチュエーションズ』を読んだ影響で、「震災以後」みたいなものに対して僕は身構えすぎているのかもしれない。よくよく見てみれば、この「希望や抵抗」を見せるのはこの2編だけではなかった。「The Nutcracker」がそれだった。本当にろくでもない民話を描いたこの作品は、本当にろくでもなく続く展開の最後、真っ暗闇で雪のちらつく、家の一つも見当たらない夜道を、携帯の電波を求めて「何が何でもふたりで絶対に生きぬいてやるのだと誓いを立てて」歩み続ける女の姿を映している。これはこの短編集の中でもっとも古い作品で、2007年2月に発表されているものだ。

つまり、阿部和重にはこういう、藪から棒に前向き、みたいな嗜好も前からあったということだった。

これまでがどうだったかとか、だいたい忘れてしまった。また色々と読み返したりまだ読んでいない作品を、手始めに『アメリカの夜』と『インディビジュアル・プロジェクション』から、読んでいこうと思う。

book

2014年1月27日

未明の闘争

巻末にある「引用と参考文献」のところの最後に、まるで思い出して付け足したみたいな軽さで「『カルメンという名の女』ゴダール」とあり、作中で明示的に引用または参照されていた記憶は僕にはないのだけど、それはただの思い違いでどこかで確かに名指されていたのかもしれないが、少なくとも僕の記憶にはなく、では一体どこにその刻印が、と考えてみると、『カルメンという名の女』は見ていないか、あるいは見たとしても見たこと自体を忘れるほどに覚えていないから見ていないのと同じことで(しかし本当に同じことだと言い切れるか)、いずれにせよイメージでしか考えられはしないのだけど、村中鳴海が「あたしがあたしなのは、あたしが一生懸命あたしだからでしょ」と苦しげに独白するくだり、そして数ページにわたって羅列されるかつての村中鳴海の声、というか村中鳴海を形作るイメージ全体をカルメンから借りてきたのだろうと思うのだが、そんなのはただの憶測だし、苦しげな独白はむしろゴダールではなくジャン・ユスターシュの『ママと娼婦』のヴェロニカを想起させ、それは僕の中ではとても美しいシーンとして記憶されているものだけど、何年も前にDVDボックスで買ったもののなかなか見る気の起きない、見る覚悟の出ない、ゴダールの『映画史』の2Aの部だったか2Bの部だったかを年末ふいに見たのだった。それは批評家のセルジュ・ダネーとゴダールの噛み合っているようには見えない対話があったり、『狩人の夜』の映像とボードレールの詩を朗読するジュリー・デルピーの映像と声が途方もなく美しくオーバーラップしたりするやつで、一つ一つが圧倒的にかっこうよく、と思いながらも、僕はどんどん眠気に誘い込まれていくのだった。

この小説を僕より先に読んでいた彼女は、とにかく面白いのだけど読んでいると眠くなると言っており、僕は僕で眠くなりはしなかったのだけど読んでいると頭がじんじんと疲れてくるからあまり長い時間向かい続けることはできず、容量以上の時間それに向き合おうとしても頭の中でイメージが生成されなくなって漫然と文字を追うだけになるから中止して、彼女が言っていた眠くなるということと僕の疲れは同じことだった。彼女は「眠くなる」に続けてこうも言った。「描かれたすべての光景を覚えている」

年末、『映画史』と同じ時期に見たミア・ハンセン=ラブの『あの夏の子供たち』は素晴らしくよくて、監督自身もインタビューで「思い出」という言葉を使っていたが、前半のぶつ切りとも言えるような小刻みさで並べられる数々のシーンが、後半になってまさしく、見るものにとっても思い出となり、あんなことがあって、今こうある、ということがありありと感じられ、感じられるというよりは数十分前に見たシーンが思い出として迫ってくるようなところがありびっくりしたのだけど、この小説も同じようなところがあり、確かに、それまでに読んだ多くの光景が記憶に似た感触のものとして自分の中に堆積されていく。一つ一つの風景、あるいは運動が、たしかに、明白に、そこに、あった、という感じがある。ただしこの小説においては、『あの夏の子供たち』の思い出生成のあり方とは真逆で、しつこいというのか、粘り強いというのか、とにかく丁寧に積み重ねられる描写を、こちらも丁寧に追い、イメージしていくことによって、初めて記憶として我が物になっていく。だからとても疲れる。とにかく描写が充実というか、正確というか、手抜きがない。試しに冒頭の「ビックリガードの五叉路」を読みながら、書かれている通りに地図を書いてみてそれを実際の地図と照らし合わせてみたのだけど、僕が書いた地図はほぼ完璧にそれだった。言葉を用いてこれをやるのってけっこうすごいことだ。

それにしたって、話は変わるが、こんなにも野蛮な小説は他にどれだけあるのだろうと思ってしまう。野蛮な小説、と思ってここ一、二年で読んだものを考えるとウラジーミル・ソローキンの『青い脂』が思い出されるし、これも相当の代物だったと記憶しているけれど、それだって『未明の闘争』を読んでみればずっと行儀よくおさまっているように見える。

一年ぐらい前、栗原裕一郎という評論家のブログで、人称操作の小説が流行っている、その元を辿ると保坂和志がどうやらいるらしい、ということが書かれているのを読んで[]、確かに『小説の自由』を始めとする小説論を大変な興奮のもとで読んできた身としても、あれはとても影響を受けたくなる、というかもっと言えばやってみたくなる、パクってみたくなる、と思ったのだけど、そのブログで挙げられていた作家たち(山下澄人や滝口悠生)の作品を読んだことがないのでなんともわからないけれども、果たして『未明の闘争』に比肩するような野蛮な小説が続々と生まれてきているのだろうか。生まれてきているのだとしたら、とても明るい。あるいは暗い。

しかし何がそう野蛮なのか、何にそう野蛮さを感じたのか、考えてみると、この小説のカメラは悠々と、そしてジェットコースターのようにグワングワンと時間と視点を変えていき(特に「わーびっくりした」となったのはなぜかP251の「~というのがおやじさんの信念だ。そのおやじさんに私は、「ピナツボ火山って去年だったんですよね?」と食い下がっても~」のところだった)、あるいは「私」をほったらかしにして勝手に残り、暮れの空の変化に見とれたり、富士山を中心に西へ東へ行ってみたり、挙げ句ジャマイカはキングストンまでひとっ飛びしてみたり、トム・ウェイツに導かれてゴダールの画面の中に入ったり(『カルメンという名の女』はさっき調べてみたらP472から始まる、無主語でいびつな異様な一連のベッドシーンというかそういうシーンのところだった。村中鳴海じゃなかった)、とうとう「私」が過去の自分と海で出くわしたり、20ページにもわたって山下公園の人々を捉え続けたり(ここはもう本当にとんでもない)、何度もいびつに使われる「私は」によって「私」以外へ圧倒的に開かれていたり、「私のところに来る」でなく「私のところに行く」という「私」の誰でもなさというかゆるみというかが何度も強調されたり、「私」の眠りのさなかに小林ひかるとアキちゃんが会話し続けたり、とにかく「私」から離れよう、離れようとする。

思えば、『小説の自由』の途中、途中といってもわりと前半で唐突に挟まれる「その人といっても私といっても同じことで」と始められる「桜の開花は目前に迫っていた」という掌編が、その野蛮の実践の始まりだったのだと思うのだけど、それを読んだ当初、僕は、これが実践編ならしんどいかもしれない、と思ったものだったが、その延長というか結実としての『未明の闘争』は、それは持続故なのか、それとも単に強度が増したという話なのか、かつて感じたしんどさはもはやどこにもなかった。

そんなことではない。というか、今挙げてきたようなそれぞれこそがそんなことではあるである気もするのだけど、「私」がどうとか、カメラがどうとか、そういう細かいことではないと思う。この野蛮さの根源は。この野蛮さの根源は、それは彼女にとって眠気になり、僕にとって疲れになったもので、それはそういった幾重もの時間・視点が折り重なりながら、その絵巻が、たった一枚のレイヤー上に描かれているというところにあるのだと思う。ここには、500ページを通して、主となる部分、従となる部分と言えばいいのか、メイン、サブ、と言えばいいのか、そういう陰影、奥行き、遠近のようなものが一切なくて、すべての声がまったく同じ強度、テンションで歌われ、響き渡っている。それこそ、まるでゴダールの映画のようではないか。『映画史』の時間のような強靭さではないか。ここでは現在も過去も私も誰かも猫も風景もまったく違いはない。いつ終わってもまるで構わないし、どれだけ続いてくれてもやはり構わない。次に起こることへ興味が持っていかれて今ここへの注意が逸らされることもない。ただただ今、目の前に映しだされたイメージにそのつど目をくらます。ここに流れる異常な濃度の時間の経験、それを野蛮と呼ばずに何を野蛮と呼べばいいか。

この実践の豊かな成果が、また多くのフォロワーを生み出すのだろう。それらが豊かな実りとなることも楽しみにしたいが、ひとまず、保坂和志という異形の小説家の弛むことのない深化の過程の時代を生きることができているというだけで、僕らはひとまず幸せだと言ってもいいかもしれないしそれはさすがに言い過ぎのような気もする。

お母さんに手を引かれて歩いていた子どもが足許の石に興味を持ってかがみ込む。お母さんが「何してるの?早く来なさい。」と言っても、子どもはその石が変でかがんだまま動かない。考えているというのはその状態のことではないか。(P36)

しかし風景なのではない。私は浜から風景をそれは毎日見ないわけはなかったが、私にとって浜はポチと、ジョンがいたあいだはジョンとも走ったり歩いたり、歩きながら歌を歌ったり、その日ごとに変わる海の色調の変化や波の形の変化を見たり、夜には波の音だけを聞いていたこともあったそういうところで、それは体の感覚の全体だ。(P55)

陽射しの中で毛づくろいしていたそれを中断した猫は、空地に捨てられた錆びた鉄の階段が時間の経過によってそうなったのでなく最初から錆びていたと子どもはただ理解していたのと同じように揺るがない何者かだった。(P122)

うちの猫たちはいまここにいるやけに体がデカい人間が強風の原因だと思っているんじゃないかと私は感じた。いや、原因などというのは人間が考えがちなことで、ブンやピルルはここにいる体のデカい人間を外の強い風だと思っているんじゃないか。(P128)

過去の要素の変化が現実に及ぼす影響はどこがどうという一対一対応のようなことでなく、とにかく根本的に徹底的なのだ。(P161)

あのとき菊名に住まなかったら羽根木の裏道で私はチャーちゃんに出会わなかったということでなく、あのとき菊名に住まなかったから羽根木の裏道で私はチャーちゃんと出会った。あるいは、「あのとき私は菊名に住まなかった。羽根木の裏道でチャーちゃんを拾った。」(P162)

私は笑い出した。「笑うなよ。こっちは真剣なんだから、ちゃんと聞いてろよ。」「わかった。」と言ったものの、笑ったら真剣じゃないとはかぎらない。笑うしかない真剣さというのがある。(P165)

「持ってんなら最初から貸せよ。っていうか、貸してくださいよ。」村中鳴海は冗談で「貸せよ。」と言ったら、自分でも響きの強さに驚いて慌てて「貸してくださいよ。」と言った。(P223)

私は「大変だ!大変だ!」「すいません!すいません!」と口では言いつつ、どれだけ誇らしかったことか!若い獣医さんたちだってトリマーの女の子たちだって楽しさに興奮したに違いない。(P263)

職人になるともう仕上がりがここにあんねん。」と、ヒロシ君は自分の頭の横に風船でもあるような仕草をした。「世界のどこかにもう存在してんねん。せやから、カマキリも卵産みつけよるときには、雪国のカマキリは雪の積もるんもわかってるし、卵からカマキリの形した小さい子どもがゾロゾロ出てきよったときに、」(P293)

人生の時間の流れに出逢いや出来事が点在するのでなく、出逢いや出来事が起きるそのつどそのつど人生の時間の流れが起こる。(P320)

「あたし、帰った方がいいでしょうか?」

「ダメだよ。そんなことしたら、俺が追い返したみたいじゃないか。」アキちゃんは言う。

「猫って、かわいいよな。」

「そうですね。」

「仕草がかわいいよね。黒くて太いのがピルルで、こっちがプン、ーー」「ブン。」「あ、そうか。そうだったね。

で、何の話をしようか。」

「不倫?」

「前世の話をしよう。」(P325)

この写真一枚がこの前の全部とこの後の全部とここに写っていないブンを写している。ここに写ったピルルとチャーちゃんを見て、写真だから動かない、前と後の時間がわからない、というのは思い込みだ。(P405)

村中鳴海は昔の話を聞いてもらいたがり私は聞いていると自分の中学高校が懐かしくて仕方ない。もう本当に情けなかった自分の中学高校時代をそうした鎌女のあの人やヨッちゃんの友達に私はいま声援を送っている。あのときあの二人がいなかったらあのときの私は何もないというのはもっともらしい言い方だからきっと嘘だ。私はああいう二人が好きだ。私があの頃世界をこんちくしょうと思っていたようにヨッちゃんの友達もこんちくしょうと思っていた。私はあの頃、鎌女のあの人が世界をこんちくしょうと思っているなんて思いもしなかったが思っていなかったはずがないのは村中鳴海がそうなんだからそうでないはずがない。村中鳴海がここにいることであの頃のあの人に生命が吹き込まれる。(P434)

ポッコはジョジョに俺たちを悲しませないためにポッコがこの世の使命が終わってもまだ頑張って生きたように、ポッコはジョジョに俺たちのそばにまだいてやるように言い、ジョジョもそれを受け入れて抜け殻の体で必死に生きつづけた。友達はそれを巨大隕石が落ちて壊滅状態になった地球に住んでいた恐竜に喩えた。その恐竜たちの、言葉を必要としない確実な死の理解が自分にはわかった気がしたと言った。(P469)

book cinema text

2014年1月27日

今日は彼女が友人の結婚式に出席するということで私はやや緊張というか身構えながら店を開け、すると日曜らしく、忙しく、ここ最近の日曜のなかでももっとも忙しい忙しさで忙しく、途中で「もうだめだ、助けて、助けて」という気になりながらカフェラテやチャイを作ったりしていた。それはカフェの光景である。日曜は日没で閉店になるため日没で閉店にし、ヘトヘトに疲れ、そして安堵もあったのか、抜け殻のようになって立て続けに煙草を吸ってからスターバックスコーヒーでコーヒーのトールサイズ、抽出から37分が経過したものを飲み、そのあとに100円おかわりのシステムに則り抽出から50分が経過したコーヒーを飲んだ。スターバックスコーヒーは抽出から1時間で廃棄という仕組みだったはずで、たしかに残り10分でしっかり残っている状況を見れば、廃棄するよりも100円で売ってしまった方がよほどいい、顧客満足度の向上にもつながるのだろう、そういうところなのだろう、と思うのだけど、抽出から50分も経ったコーヒーを飲まされる気分は決していいものではなくて、ホットコーヒーの選択肢があるときは私はそっとコーヒーを抽出する機械につけられているタイマーを見て残り時間が長い方を選択するように最近はしているのだけど、今日はあいにく、残り23分、残り10分という抽出後だいぶ経ったものにしかありつけなかった。それは果たして不幸と呼ぶべきことか。

そのスターバックスコーヒーの、私たちがいた席の近くに座っていた外国の方とおぼしき方は、開いていたパソコンの画面を見やると、最初に見たときは「人」という漢字が画面左部にあり右部には書き順が展開されているもので、次に見たときは「指」、その次は「馬」、次は「腰」だった。ゼーバルト・コレクションが実は完結しておらず、3月に『鄙の宿』というエッセイ集が出るらしい。これはとても楽しみなことだった。その月にはボラーニョ・コレクションの第二弾も出る。3月はだから忙しい。1月、2月のうちにやるべきことをやっておかなければならない。

スターバックスコーヒーのレシートにURLがあり、それにアクセスし、アンケートに答えるとドリンク一杯無料というのができると聞かされ、答えた。ご来店時にスタッフは心からのお迎えをしましたか。スタッフはあなたの顔を覚えていましたか。あなたの気に入りのドリンクを覚えていましたか。今月どれくらいスターバックスを利用されましたか。スターバックスの他では、タリーズ、ドトール、コメダコーヒー、サンマルク、どこを利用しましたか。タリーズの満足度はどれほどのものでしたか。

スターバックスコーヒーでは最近読んだ本の感想を書いていた。去年も、思い返してみれば、年初、そうやって、読んだ本、見た映画ごとにこのブログを使って感想を書いていた。年初、年が変わろうと、なんだろうと、という言葉とは裏腹に、今年は、ちゃんと感想を書くぞ、みたいなものがあるらしい。来月にはやらなくなるだろう。それを書き終えたあとはオラシオ・カステジャーノス・モヤの『無分別』を読み始めた。おととしの年末以来だから、1年とちょっとぶりの再読となる。そのあと、家に帰り、恒例となっている鍋をしながらクロード・ミレールの『ある秘密』を見た。マヤ民族、サンタテレサあるいはフアレス、そしてユダヤ人、おびただしい数の死を、小説や映画を通して目撃する。『シチュエーションズ』だって、言ってみれば同じことかもしれないし、あるいは、言ってしまえば、『未明の闘争』だってそうなのかもしれない。ほんの少しでも積み重ねられる時間があれば、そこにはおびただしい死が横たわっている。いや、『シチュエーションズ』までは、たしかに同じようにくくってみてもいいのかもしれないけれど、それを『未明の闘争』まで広げてしまっては、今度は何も言っていないことになる。適用範囲を広げすぎないこと。いたずらに広げたところで、それはナンセンスなものにしかならないということを自覚すること。『無分別』を読み終えたら、何を読むか。ずっと放っておいた『屍者の帝国』にするか、『ピダハン』にするか。そのあとにはゼーバルトの『移民たち』を読みたい。久しぶりに、それを読みたい。

しかし一つ一つ感想文を書いていると、読み終えてから3日ぐらいは平気で経ってしまうところがあり、それをもったいないと思うのは本当に貧しくて、だから私は貧しいのだけど、頭では大切な時間と言えるとはちゃんとわかっている。しかしもったいない。そのぶん次の本に向かいたい。

ある秘密(クロード・ミレール)

ペギー・スーの結婚(フランシス・フォード・コッポラ)

ヴェラクルス(ロバート・アルドリッチ)

何がジェーンに起ったか?(ロバート・アルドリッチ)

トゥー・ラバーズ(ジェームズ・グレイ)

楽隊のうさぎ(鈴木卓爾)

シャイニング(スタンリー・キューブリック)

トリュフォーの思春期(フランソワ・トリュフォー)

世界(ジャ・ジャンクー)

こわれゆく女(ジョン・カサヴェテス)

ラヴ・ストリームス(ジョン・カサヴェテス)

今月ここまでに見た映画。ツタヤディスカスは無料期間が終わったが、今のところ、そう損はしないようなペースで見ることができている。夜に郵便ポストに投函すると、翌々日に返却完了・発送のお知らせが来、その翌日に届く。つまり中2日で届くから、その2本を4日で見れば6日で2本という、まさに、求めていた通りじゃないか。3日で1本、お前は、そのペースを求めていたのだろう、というペースで見ることができる。いつから映画は一定のペースで消化されるべきものとなったのか。堕したのか。本当にそれはろくでもない。こんなんじゃ、いったいなんのために映画を見ているのかまるでわからない。いやわかっている。ジーナ・ローランズがひらひらと手を動かしながら揺らぐ目つきで天井を見つめる姿を見るために見ているのだ。もっとも余裕のない存在になってしまったピーター・フォークがジーナに強い口調で自分らしくあれと言う姿を見るために見ているのだ。生意気な子供たちが演説をぶつ姿を見るために見ているのだ。中学生たちがその瞬間しかし得ない再現不可能な表情を見せるのを見るために見ているのだ。ギトギトのメイクの初老の女性が浜辺でうっとりと踊りだすのを見るために見ているのだ。たくさんのパルチザンが塀の上にずらっと並ぶ姿を見るために見ているのだ。アカのビートニクが何よりも詩を信じようとするその決意と弱さを見るために見ているのだ。

悲しいのなんてみんなわかってるんだから。なんで悲しい顔をしないんですか。笑うしかない真剣さがある。めんどくせーと言いながらウキウキしてくる、それを言えない状況がしんどい。

『未明の闘争』の中で何度も出てきた。「それらしさ」への抵抗というか、「それらしさ」への従順さへの抵抗というか。社会的に要請される「それらしさ」への抵抗というか、抵抗というか、抵抗も何も、なぜ、笑ってはいけないのか、悲しい顔をしなくてはいけないのか、いけないなんてことはまったくない、という、そういうことが何度も出てきた。不謹慎さを恐れないこと。不謹慎さを突き破ること。面倒くさく、しかし正直に生きるために、それはとても大切なことではないか。

book

2014年1月19日

シチュエーションズ 「以後」をめぐって

「より時評的で状況論的な内容を想定していた」本書の元になった連載の「その後の何もかもを方向づけ」ることになったという「冒頭に据えた話題」、「新潮」2012年4月号を僕は持っている。それは本書の冒頭で扱われた特集「震災は あなたの<何>を変えましたか? 震災後、あなたは<何>を読みましたか?」を読みたくて買ったのではなく、やはり本書でものちに取り上げられた柴崎友香の「わたしがいなかった街」でを読みたくて買った。文芸誌を開く機会はめったにないので、珍しいことだった。

「わたしがいなかった街で」は「度し難く素晴らし」く、そのラストは「ほとんど厳粛ともいえるような美しさ」だったと、かつて書いた感想文にあるから、よっぽどよかったのだろうし、確かに、よっぽどよかったのだと記憶している。ただこの小説を読みながら本書が記すように「「以後」に書かれた、しかし「以前」を舞台とする、すぐれた「以後の小説」である」などということは思いもつかず、「テレビやiPhoneの液晶画面が、地理や時間を超越した世界の入り口というか裂け目というか、覗き込んではいけないぽっかりと開いた深い深い穴のように機能して、クローネンバーグの『ビデオローム』や黒沢清の『回路』や、鈴木光司/中田秀夫の『リング』に連なるような、ほとんどホラーのような結構を小説に与えている。今にも貞子が這いでてきそうな予感がつきまとう」と、のんきに、だけどしっかりと感動というか、怖気を感じていたらしい。

のんきに、という言葉がいま漏れたことが肝かも知れない。

ところでこの「新潮」をいま見てみると、巻頭に全文掲載された「わたしがいなかった街で」のページにたくさんの折り目が付けられていて、それを見るだけでも楽しく読んだということが伝わってくるのだけれども、そこからはだいぶ離れたところに1ページだけ折られている。それが先の震災アンケート企画の、これも本書で何度か触れられる岡田利規のところで、僕はこれを、けっこうな驚きを持って読んだ。「僕はかなり変わったと思う」というタイトルに続き、「フィクションを作る想像力を欲しいと思うようになった」と書きだされる短い文章を読みながら、それまでの岡田利規=チェルフィッチュを大好きだった僕はおおいに驚き、そして「この先に岡田利規という人はいったい何を見せてくれるのだろう」と、興味とともに、これまで僕が好きだったチェルフィッチュの何かがそれによって損なわれることにはならないか、と、不安めいた、ソワソワした気持ちを持ったことを覚えている。そのソワソワを確かめに、「あなたは「予言=噂」に対して、どのように振る舞うのか?あなたは迫りくる「破滅」を前にして、何が出来るのか?あなたは「村」を出て行くべきなのだろうか?それともここに留まるべきなのか?この作品で岡田利規は、これらの問いを問うこと、このような問いを観客と共有すること、それしかしていない。これは極論ではないと思う。私はむしろ、彼が『現在地』という「フィクション」を使って、ただそれだけしかしようとしなかったということに、強く感銘を受けたのだった。もしかするとここには、問い自体よりも重要な何かが顔を覗かせているのではないか?(P115)」と評されている、『現在地』を見に、僕は博多まで行ったのだった。

「以後」の表現というものをことさらに意識したことがなかったので比較する材料も乏しいのだけど、僕が目撃したそういったもののなかで、『現在地』ほどにアクチュアルで、倫理的なものはなかったように思った。岡山に住んでいると移住されてきた方と出会う機会がいくらもあり、それも念頭にあったのだけれども、「どちらの立場もあるような描き方がされていて、これは、熊本に移住したという岡田利規にとっても振れ幅というか色々な立場の相違が明確に見える部分なんだろうなと思った。というか、怖ろしいまでの冷徹さというか冷静さで移住というものについて考えているんだろうなと思った。どんな情緒にも流されないこの感じは、凄まじいと思った。なんだかものすごいものを見た気がした」と僕は書いていて、要は「岡田さん残酷なまでにフェアだな~」という感嘆だったのだけど、その公正さはここで言われる「これらの問いを問うこと、このような問いを観客と共有すること」の結果だったのだろう。

ところで先ほど「アクチュアル」という語を使ったし、僕はわりとアクチュアルという語がけっこう好きで、無防備に使っていたのだが、僕にとって本書のハイライトを成した、「当事者とは誰か?」と題される第三章はとてもエキサイティングで、特に「「アクチュアリティ」と「わたしたち」」の項には瞠目させられた。

自身の「「当事者性」を問うことを止められ」ず、しかし「そこに宿る「後ろめたさ」や疚しさ、やるせなさに堪え切れなくなり、「わたし」を「わたしたち」へと昇格させ、あの魔法、「あの「個をいち早く捨てる術」によって「アクチュアリティ」を獲得したと思い込もうとするのではあるまいか。(P185)」

自信のない「わたし」をかなぐり捨てて「わたしたち」に成り代わり、初めて担保される「アクチュアリティ」。そして「ほとんど一種のマジック・ワードと化している」という「アクチュアリティ」の表明は、「今ここにある「問題」から目を背けない覚悟や認識や勇気から、甘えた協調の構造や危険な他者排除へと、たやすく転じかねないもので(P180)」であり、「いまや或る絶対的な正しさによって保証されているパフォーマンスであり、真っ向から批判することがどうにも許されないような欺瞞(P56)」を抱えている、と著者は言っているのだと思っているのだけれども、この「或る絶対的な正しさ」という点が、本当に難しく、おそろしい。

その出来事について、あるいはそれ「以後」についてとくだん考えない者ですら、あるいはそういう者であればあるほど、何か言い訳や、スタンスの表明をしなくてはならないかのような圧力。僕自身も西日本に住んでいる身であり、極めて「当事者性」の薄い人間にとって、なんと居心地の悪い時期だったのだろうか。「わたしがいなかった街で」のかつての感想を引いたときに「のんきに」と書いたけれども、ここで「のんきに」とわざわざ反省させ書かせるもの、それがおそろしい。

今回これを書くために件の「新潮」をめくっていて、まさに先の企画の岡田利規の文章の次に、田中慎弥の文章が載っているのを見つけ、初めて読んだ。タイトルは「逃げ足」だ。書き出しは「西日本に住んでいると、震災の影響を肌身に感じることはほとんどない」とある。「書けばいいだけのことだ。震災を直接取り込んでも取り込まなくてもいい」「書き手はどんな視点で書いてもいいし、読み手はそれぞれの視点で読めばいい。そこに何か気高いものを求めたりせず、書くことと読むことによって作品を味わい尽くせばいいのだ」そう書く一方で、こんな言葉が見られる。僕は心底ぞっとした。「被災地に行ったこともない」「どちらにしろ現場を見るべきだ、お前はどうしてそれをやろうとしないのだ、と訊かれれば何も言えない」「私のような臆病者」「うしろ指を差される。逃げながら小説を書く」……

何かを書き、あるいは表現し、それをパブリックにする表現者と言われる人たちにとって、この時期は、こんなにも居心地が悪かったのか、ということをまざまざと思い知らされた。

「震災の影響を肌身に感じることはほとんどない」それで完了であるはずなのに、なのに……と、後ろ暗い気分になって、彼女とこの話題について色々と話した夜があったのだけど、話せば話すほど、2011年に端を発した出来事というのは異常な大きさで暮らしというか、何かを覆っているのだということがよく知れた。考えていないものも、なぜ考えないのかを自身に問わなければいけないこの感じ。

野蛮になること。本書の一章で「「失語」を回避するためには、一見「野蛮」とは思えないような、新しい「野蛮」が要請されているのではないか。このことを今後、時間を掛けて考えていきたい(P24)」とあるが、その「新しい「野蛮」」とは、つまるところこういうことだろうか。

それはつまり、「短慮」「後ろめたさ」「みっともなさ」「不謹慎さ」「非当事者性」「距離」そういったもろもろを「縮めようとするのではなく」、「丸ごと受け止めようと」し、「アクチュアリティ」を標榜するためだけに「わたしたち」を召喚させることなく、「「わたし」へと、ありうる限りの勇気を奮って、ふたたび立ち戻ること」

このあたりに僕はわりと素直に感動した。そっくりそのままひっくり返してみせること。

本書で取り上げられている作品で、見た/読んだものは上述したぐらいのものしかないけれども、どれもその「わたし」で留まり続けようとした、勇気ある作品たちなのかもしれない。

より時評的な雰囲気になっていったためか、取り上げられる題材に対する興味によるのか、僕のなかでたいへん盛り上がった、本書のハイライトだなと思った第三章から先は僕にとってはテンションダウンした感じがあったのだけれども、「わたし」なりの興味に従って本書に取り上げられている作品を見る/読む機会があったら(阿部和重の『クエーサーと13番目の柱』はぜひ読みたい)、そのつど本書を開き直してみたい。

ところでこれは去年末にB&Bで「こんなの出てたんだ」となって買ったのだけど、思い返せば一昨年の末の帰省のときも、あれは蔦屋書店だったけれど、「あ、こんなの出てたんだ」となって『批評時空間』を買ったんだった。年末の東京は佐々木敦を買いたくなるらしい。

book

2014年1月19日

性懲りもなくまた数の話からになるのだけれども、2013年は全部で61冊の本を読んだ。2012年が惨憺たるもので28冊だけだったところから比べると、大いなる飛躍の年と言っても過言ではないというか過言でしかないのだけど、せめて50冊は読みたいと思っていたのでよかった(しかしいったい何が)。

2013年は本当にラテンアメリカ一辺倒であり、特に4月にボラーニョの『通話』を読んで以降は、「小説はラテンアメリカ以外禁止!」という謎のルールに従って、黙々とラテンアメリカ文学を読んでいった。61冊中、小説は37冊、ラテンアメリカ関係(小説以外にも歴史本とかルポ、ルポっていうんだっけ、そういうのも入れて)は38冊だった。

それにしても、それにしてもというかそれにしてもは関係ないにしても、今日ふと思ったのだけど、いま誰かに「どんな本が好きなんですか?」と問われたときに、今の私の頭にパッと浮かぶ名前というのが、ボラーニョ、ゼーバルト、ピンチョン、というところになって、というところになって、ん、待てよ、となったのだった。どれも近年コレクションが出てきている作家じゃないか!驚くほどに、出版社の目論見にまんまと乗せられている、という図になっていた。おそろしい。しかし出版社さまさまだ。去年は白水社、水声社、現代企画室にとてもお世話になった。ということで今年よかった本10冊。読んだ順番。

■トマス・ピンチョン/LAヴァイス

一年前で、もはや内容はまるで覚えていないのだけど、とにかく面白がりながら読んだ記憶があり、かつて書いた感想文を読んだら「ずいぶん面白かったんだなあ」ということが判明したので。

■岡田利規/遡行 変形していくための演劇論

『地面と床』は見ることが叶わなかったが、相変わらず岡田利規は私にとってヒーローみたいな存在で、なんかこう、ただただ、大好きなんです、とお伝えしたい限り。これを読む前に読んだ「ゼロコストハウス」もそうとうにアクチュアルで刺激的だった。

■チャールズ・ウィルフォード/危険なやつら

お客さんに借りて読んだやつ。たしか、契約のあり方がクールで、グルーヴィーで、すごく格好良かったのだと思う。

■ロベルト・ボラーニョ/通話

ボラーニョはこれでも『売女の人殺し』でもどちらでもいいし、『2666』は残念ながら読み終えたのが今年なので外す感じなのだけど、でもやっぱりこっちで、どの短編も本当によかったけれど、とにかく「センシニ」の、あの奇跡のような時間。珍しく読みながら涙を流す、ということをした小説だった。コレクションは始まったばかり、まだまだ読める、と思うと本当にうれしい。

■カルロス・バルマセーダ/ブエノスアイレス食堂

『2666』を読んだら本当にそうだなと思うけれど、種が明かされていくときの退屈さというのはなんなんだろう、ということを思い知らされた小説。要は終わりにいけばいくほどつまらなくなって、しらけていくのだけど、そこまでのダイナミックな文章は本当にエキサイティングでうなった。それはもうすごかった。

■セルヒオ・ラミレス/ただ影だけ

ニカラグアに、そして歴史というものにやたらに興味が湧いたという点で。小説それ自体は、途中まではどこかそう乗り切れないところがあったのだけど、後半は怒涛ののめり込み方をしたのだけど、だからトータルでどうだったのだろうとは思うのだけど、印象としてはものすごく強く残っている。サンディニスタ!ととりあえず言いたくなるし、「サンディニスタ!」の興奮だけじゃまるで収まらないんだよな、という複雑さもまた、とか言いたくなるんだけどそれって小説についてじゃなくてニカラグアの歴史についてなんだよなと。でもこれはソモサ側の視点から描いているから、その歴史の複雑さというか一筋縄ではいかない感じがより強くわかって、いい。

■マリオ・バルガス=リョサ/都会と犬ども

リョサはあまりにこなれた手つきで、そんなに整然とやらなくても、と思ってしまうのだけど、デビュー作なのかなこれは、忘れたけど、勢いがあふれている感じでこの作品は喜びながら読んだ。重層的な語りの、どのエピソードも魅力的だったし、演習の場面の躍動とか素晴らしかった。少年の物語っていうのはやっぱりいい。

■フアン・ホセ・サエール/孤児

これも思弁的なところに流れていく最後の方は別にいいかなと思ったのだけど、インディオの観察記というふうに読んでいると、こんなに面白いものはなかった。肉体があって、ちゃんと運動があった。

■ガブリエル・ガルシア=マルケス/誘拐の知らせ

コロンビアの麻薬カルテルえげつなー、というのでものすごい面白かった。恵文社で買って、京都で読んでいて、泊まっていたゲストハウスが思い出される。(それは読書にとって重要で豊かなことだ)

■アドルフォ・ビオイ=カサーレス/パウリーナの思い出に

どの短編もべらぼうに面白かった。「精緻さとデタラメがとても仲良く共存している印象」とかつて書いた感想にあったけれど、本当にそんな感じだった。

■エリック・ブリニョルフソン、アンドリュー・マカフィー/機械との競争

これを読んでからだったか、読んだためだったか、一時期このトピックのことをずっと考えている時期があった。なんかこう、やっぱり生きる上で労働って大切な部分なので、労働の将来をいろいろと考えた。ためになったというか、取っ掛かりとしてとても有用だった。

■鈴木涼美/「AV女優」の社会学

人が「語ること」を獲得していくさまがほとんど感動的だったし、節々で見られる著者のたくましい言葉に見惚れた。力強い本だった。

■フアン・パブロ・ビジャロボス/巣窟の祭典

『誘拐の知らせ』のコロンビアのカルテルが衰退したあとの、メキシコのカルテルの麻薬王の息子のひとり語り。チャーミングで獰猛で、そして飛んで。もう一編もすごくよかった。若い作家だそうで、他の作品もぜひ読みたい作家となった。

■アレハンドロ・サンブラ/盆栽/木々の私生活

これも若い作家で、盆栽がとにかくよかった。これも読みながら泣いた記憶がある。と思ったら「泣きそうになった」だった。本を読むこと、何かを書くこと。切実で美しかった。本当にたまらなく。

■ロベルト・ボラーニョ/売女の人殺し

どの短編も本当に面白く。特にサッカーのやつ。ボラーニョはサッカーまで見事に描ききるのか、とびっくり。

■鈴木了二/建築映画 マテリアル・サスペンス

映画論的な本で、久しぶりに心底興奮しながら読んだ。友だちと話したときに「だけどすでに確固たるものとしていいとされている作家しか取り上げられていない点が」という言われ方があるということを聞いたけれども、建築家なんだからいいじゃん!と思いました。やはり論じる対象を本当に好きであるということがこちらに伝わってくるものは本当によくて、嘘だろそれ!という言い切りっぷりも最高にチャーミングだった。そして感動的な黒沢清との対談。いいもの読んだ。

■内沼晋太郎/本の逆襲

11月ぐらいからだったか、本屋のことばかり考えていた矢先に発売を知り買った。底抜けに前向きな姿勢が気持ちよく、共感しますというかすごくかっこいいですわーと。そのあと内沼さん関連の記事をたくさん読んだ/読んでいる。いつか内沼さんのトークイベントとか聞きに行ってみたい。

ということで10にしようと思っていたら挙げていったら17になったので、絞る必要もない気がしたのでベスト17。ベスト、と問われたらボラーニョの『通話』の「センシニ」だろうか。これはもう本当に。あとはサンブラの「盆栽」、『マテリアル・サスペンス』。

2014年になったので、『2666』を読み終え、年末に買っていた佐々木敦の『シチュエーションズ』を読み終え、今は取っておいた保坂和志の『未明の闘争』を読んでいる。

今年は思うところあって、ということでさっそく今年ルールをたったいま策定したのだけど、今年は初めて読むものとかつて読んですごく良かったものを交互に読んでいくというルールに相成りました。半分は約束されたも同然だけど、全体を通して今年も本とともに豊かな時間を過ごしたい。

book

2014年1月14日

「僕が初めてロベルト・ボラーニョを読んだのは、2012年の夏のことだった。当時、僕は26歳で、岡山県の岡山市でカフェを営んでいた。件の本とは、『野生の探偵たち』である。若き僕はそのとき、その小説家がすでに没し、長大な一編の小説が遺されていることを知らなかった。だが、僕の無知、空白もしくは書誌的な怠慢は単に僕が若すぎたせいであり、その小説が僕にもたらした眩惑と感嘆は少しも損なわれはしなかった。」

そう書き出されたこの大きな小説を、僕は2013年の暮れから2014年の明けに掛けて読むことになった。

2013年は僕にとってラテンアメリカ文学の一年だった。その前年末に、『野生の探偵たち』も当然そうだったけれども、そのボラーニョ推薦といった惹句にまんまとつられて読んだオラシオ・カステジャーノス・モヤの『無分別』があまりに面白く、翌2013年はラテンアメリカの小説を読みなさいという啓示を受けたかのごとくに、ひたすらに、小説に関してはラテンアメリカ以外は禁止、という自分で制定したルールに従い、読み続けた。その愉快な旅路(それは本当に旅のような気分だった。中南米の各国をキョロキョロしながら、景色を楽しみながら、練り歩くように読んでいた)の果てに向かおうと最初から決めていたのが、この『2666』だった。早い段階で、僕のルールブックには「2666は年末の帰省の際に読むこと」という項目が付け足された。

そんなわけで、待ちに待ったこの小説を、12月24日、店の冬休みの初日に岡山の丸善で買い求め、本を買うだけでこんなにウキウキできるものかというレベルでウキウキしながら、それを旅行バッグに押し込んだ。

奈良のゲストハウスの夜、枕元の弱い光のもと、恐る恐る、その本は開かれた。その本はそれから、京都で開かれ、横浜で開かれ、東京で開かれ、埼玉で開かれ、栃木で開かれ、そして1月の5日早朝、高速バスをおりた足で向かった岡山の喫茶店の中で読み終えられた。チリで生まれてメキシコに住まい、それからフランスやエル・サルバドル、そして終の住処としてスペインに落ち着いたコスモポリタンであるボラーニョの道程と比べてみれば、あるいはフランス、スペイン、イギリスにイタリア、そしてメキシコ、アメリカ、ドイツにルーマニアにロシアと、縦横無尽に飛び回るこの作品の語りのあり様と比べてみれば僕の「ボラーニョをバックパックに入れて旅行してきました」だなんて貧弱なことこのうえないわけだけど、それでもなお、なんとなしに、背中に重みをもたらし続けたこの分厚い小説とともにあちこちを行くことは尊く愉快な出来事であり、豊穣な記憶となった。

あちこちに行くこと。ベンノ・フォン・アルチンボルディという謎のドイツ人小説家をめぐってそれぞれに国籍の異なる4人の批評家たちが美しい冒険者になる第一部は、まさにあちこちに行く喜びを与えてくれる。

それぞれがどのようにしてアルチンボルディに出会ったのかが順繰りに描かれていく冒頭は、それだけであれば訳者解説にもあったように、ややもすれば「語りが叙事に偏」りかねないものに思えるが、紹介的、書誌的、伝記的な記述の、そして活劇的とも呼べるような行為の現れ(例えばP19の、アルチンボルディに感銘を受けたノートンが大学の中庭に出て雨降る空を見上げる場面とか)の積み重ねが言いようのない強靭なグルーヴを獲得していて、それはあたかもアルチンボルディというコードを与えられた4人が奏でるやたらにエキサイティングなセッションのようだった。そこで結ばれる強い友情と導入される三角関係によって彼らはいとも簡単に移動し続ける者となり、場面はスペインからイギリス、フランスからイタリアへと、軽々と国境を越えていく。それぞれ異なる母語を持つ4人は言語の壁さえも軽々と越えていく。その軽やかな越境の楽しさが、そしてワクワク感がクライマックスに達するのはもちろん「じゃ、メキシコ、行くか」という決定がくだされるときだけど、僕がとてもいいなと思うのは、4人がそれぞれの住まいから電話を掛け合うところだ。

エスピノーサがノートンに同じような調子で電話し、続いてノートンがペルチエに電話する、するとペルチエがモリーニに電話をかけ、何日か経つとまたもや再開される通話は極度に専門的なコードとなり、アルチンボルディにおけるシニフィアンとシニフィエ、テクスト、サブテクスト、パラテクスト、『ビツィウス』の最後の数ページにおける言語・身体的領土権の奪還という具合で、そうなるともはや話題は、映画であろうとドイツ語科の問題であろうと、朝な夕なにそれぞれが住む都市をひっきりなしに通り過ぎていく雲と同じだった。(P23-24)

それぞれが住む都市をひっきりなしに通り過ぎていく雲、とあるけれど、電話線を介して二人が接続されてしまうと、たちまちにして、別々の都市に暮らす人間が、その瞬間、まぎれもなく、共に、生きている、確かに存在している、ということが一挙に、ほとんど事件のように読んでいる者に体験される感じがあり、それはイメージで言えばグーグルマップを一気にズームアウトしたときのような、「なんかわからないけど、世界!」というような驚きに似ている。この通話という装置を通して実現されるダイナミックさは、僕にとっては小説固有のものに思え、映画でそれをやろうとした場合には分割画面で別々の場所にいる二人を同時に見せるといったことができるだろうけれども、それとはまったく種類の異なる驚きがあるし、そこでしか成立しない、生成されない親密さがあるように思う。通話によるたちまちの親密さの生成、それは批評家4人のあいだで交わされるものだけではなく、例えばもう残り数ページとなったところで、ロッテ・ハースがブービス社の社長、かつてのフォン・ツンペ男爵令嬢に電話するところでも見られ、これなんかは本当に素敵だと思う。瞬時にして、メキシコとドイツがつながるだけでなく、通話がおこなわれている2001年あたりと、それまで数百ページにわたって読んできた長い長い歴史、その始まり、1940年あたりが結ばれる。最後を飾るにふさわしい、まさに「わ!」という瞬間だと思う。

親密さ。僕はこれまで、ボラーニョの小説を、いや、どの小説を読む時でもそうかもしれないけれども、ふいに現れる、「あ、この瞬間」、みたいなものとの遭遇を求めて読んでいるように思う。それは上に挙げたような箇所もそうだし、あるいは下記に引くようなところとか。

「僕たちがそれぞれ望んでいるのは、君と結婚して、一緒に暮らし、子供をつくり、君と一緒に歳を取ることだ、けれど今、僕たちが生きているこの瞬間、僕たちの唯一の望みは君との友情を保つことなんだ。」(P74)

「あなたがわたしを愛していることに気づくのに、どうしてこんなに時間がかかったのかしら?」とわたしはあとになってから言いました。「わたしがあなたを愛していることに気づくのに、どうしてこんなに時間がかかったのかしら?」(P159)

少女は、素敵ね、と言ったようだった。だがエスピノーサには彼女が言ったことがわからなかった。「何だって?何て言ったの?」と彼は訊いた。レベカは黙ったままだった。(P160)

こんなことがあなたの身に起こるわけはないわ、とわたしは言った。あなたは若すぎて、こんなに苦しんだことはないはずよ。彼は、信じてくれてもくれなくても同じことさ、とでも言いたげな仕草をした。重要なのは、よく書けているかどうかってことなんだ、と彼は言った。違う、とわたしは言った。あなたも分かっているでしょう、大事なのはそんなことじゃないって。そうじゃない、違うわ、と言うと、彼もわたしの言うとおりだって認めたわ。(P171)

前に同じ場面に出くわした覚えがある、とフェイトは思った。(…)彼女の手は温かく、その体温は別の場面を思い出せたか、あるいはそれ自体が見苦しい状態の一部だった。(…)彼女が手を握り返してくれなかったら、俺はここで死んでいただろう。(P320)

「僕は」と、フェイトには見えないテレビに視線を奪われたまま受付係は言った。「僕たちには分からないものがマイケルには分かるという話を信じてますよ」(P336)

自分の相手をしてくれた女の子に踊るのは好きかと尋ねると、人生で一番好きだという返事が返ってきた。その答えは、なぜかは分からないがすばらしいものに思え、同時に哀れなまでに悲しく感じられた。(P370)

今回、『2666』を読みながら、ずいぶん待望した読書だったこともあり、長いこともあり、専用のノートを一冊買って気になったことや思ったことをメモをしたり、いいなと思ったところを書き抜いたりしていて、上に挙げたものはそこから適当に拾ったもので、「いいね!」という箇所、なんともいえずぐっとくる箇所なのだけど、改めてペラペラと読み返しかえしてみても、どのページにもぐっとくる何かがある。

とは言えこの長い長い、そして出口のまるで見えない、自分がどこに向かって歩いているのか、歩いているつもりだけれどもそもそもこの歩は進んでいるのか、それすらもおぼつかないような真っ暗な迷路のようなこの小説においては、「なんかぐっとくる」だけでは到底済ますことはできなくて、特に「犯罪の部」に入ってからなんて、どんな態度で読んだらよかったのだろうか。

発見時期、発見場所、名前、年齢、身長、髪の色、職業、発見時の服装、死因、推定脂死亡時期、によって表される女性の死が、いくつもいくつも積み重ねられる。いったいいくつ挙げられたのだろう。50はくだらないだろうか。事件の凄惨さの核心に、そのおざましさの根っこに少しでも近づくには、余計な装飾を排し、ただ事件を、出来事を、列挙していくほかない、とでもいうかのようだ。

女たちの言うことを尊重しなけりゃいけない。大事なのは女たちの恐怖に耳を閉ざさないことだよ。(P341)

「刑務所が生き物に見えるんです。(…)どう説明すればいいのか。たとえばアパートの建物より生気がある。はるかに生気があるんです。こんなことを言っても驚かないで下さいね、切り刻まれた女のように見えるんです。切り刻まれながら、まだ生きている女です。そしてその女のなかに囚人たちが暮らしている」(P297)

「犯罪の部」に入る直前、ジャーナリストの女性のだいぶきているでしょうこの人というこの発言があるし、作品を通して本当に多くの暴力がなされ、たくさんの人々がとにかく不安や恐怖を口にするけれども(恐怖恐怖症、万物恐怖症!)、まさにこの小説の、特に「犯罪の部」以降を読んでいると、それは説明する手立てのまるでない、グロテスクで戦慄を誘う生き物のようだ。

そう、本当に、適当に言ってみたけど、本当に生き物のようだ。なんせ女の体を切り刻んだとして、その手を取って、あるいは眼球を取って、どこでもいい、おっぱいでも太ももでもどこでもいい。その体の一部を提示したとして、それはもちろん、DNA鑑定なんかだったらそれだけで誰だとかが分かるのだろうけれども、そういった装置がない状態においては、つまり感覚の次元においては、体の一部を取って見てもその女の全体を表すものにはまるでならない、その女は全体でその女のわけであって、手がその女を表しもしなければ、眼球が、おっぱいが、太ももが、それぞれにその女を表すわけではない。全体で、初めてそれなのだ。

この小説も、魅力的な一節を、おぞましい一節を、何か示唆していそうな一節を、切り出してみたところで、あるいは要点を見つけて再構成してみせたところで、まったくこの小説の全体とは似ても似つかない、まるっきり遠いものしか現れないだろう。

実際、この小説が全体で一編の小説であることを担保するものなどほとんどないに等しくて、それはもちろんアルチンボルディがあり、あるいは架空の都市サンタテレサが、そしてそこで生じる大量の死があるわけだけど、それが通奏低音としてあることに違いはないのだけど、読んでいる実感として、果たしてそれはそんなに頼りになるものだろうか。

それよりも、かろうじて、この、今読んでいるものが一編の小説である、と感じさせるのは、戦略的になのか、ボラーニョの性向みたいなものもあるのかわからないけれども、いくつかの反復されるモチーフの存在かもしれない。

例えば大量の殺人(現代のサンタテレサ、1940年代のドイツ、17世紀の奴隷船)、例えば異常なまでに背の高い男の出現、例えば見舞いにおもむいた病室で決まって広げられる本、例えばロサという名前、例えばホテルに備えられた二つの鏡、例えば白斑症の人物、例えば朗読される料理のレシピ。

はっきりとは覚えていないけれど、なんか見覚えがある、というような、おぼろげな記憶と意識にプスッと鋲が刺され、長い長い一枚の布が、たわみながらも支えられていく。そんなふうにして、この長大な一編は読む者を飲み込んでいくようなところがあった。挑み、そしてまんまと捕捉された、ということだった。それは敗残者が漏らす甘美な嘆きだ。

いまや教養豊かな薬剤師さえも、未完の奔流のごとき大作には、未知なるものへ道を開いてくれる作品には挑もうとしないのだ。彼らは巨匠の完璧な習作を選ぶ。(P227)

きれいにまとめようと思ってこの文章を書き始めたわけだけど、「未完の奔流のごとき大作」に挑んだ結果として、きれいに整った文章が紡がれるだなんて、そんな小さいところに収斂させてしまうなんて、せっかくした豊かな体験がもったいないし、自分がした体験にたいして怠惰で無責任だろう、と思うことにした。だから、こんなふうにグダグダすればいいんだと言い聞かせ、以下はよりグダグダと、思いついたままに。

マキラドーラ。殺されゆく女たちの多くが勤めている場所。

僕は『2666』を読むに当たり、メキシコが主要な舞台だと何かで見て知っていたこともあって、メキシコの歴史の本を二冊読んだ。どうせなら歴史を押さえておいた方が楽しいし理解も深まっていいかなと思ったため。その結果は惨憺たるもので、いくつかの固有名詞、ポルフィリオ・ディアス、ベニート・フアレス、マクシミリアンといった名前が出てきたときに、「ああ、パックスポリフィリアーナのディアスね」だとか「たしかいい人だったよね、ベニート」だとか「たしか勝手に皇帝に即位した人だったよね、あとで見てると勝手に暫定大統領を名乗る人続出だから、その先駆け的な」といった反応をする程度で、まるきりと言っていいほど役に立たなかったのだけど、こと地名に関してはわりと有用で、もう、「ああ、ソノラね、北部の。元気だった?」ぐらいの親しみがあったし、「オアハカ?まあずいぶん遠くからおいでなすって」という具合だ。

そういうなかで、マキラドーラもぼんやりと覚えていて、製造業に関して外国資本が入ってこられる特区の工場みたいなイメージだったのだけど、合っていただろうか。女工、とあったからそう遠くもないはずだ。

このマキラドーラを抱えるサンタテレサは、だからすごく面白いというかマージナルな場所で、南から、貧乏暮らしから逃れようとたくさんの人々が駆け込み、場合によっては元よりひどい生活を強いられ、少し北を見ればそこは国境で、家族の一人、また一人とアメリカに逃げようとする。そういう極貧層もいれば、外国の大資本のところなのだしきっとそうとうの富裕層もいるのだろう。そんな清濁のるつぼのような場所で女たちは失踪し、殺されていくわけなのだけど、そもそもの始まりが元失踪者めいた者たちであり、そして未来の失踪者予備軍であり、そう考えれば、彼女たちはけっきょく失踪する時期を間違えただけのようにも思える。その結果はあまりにも凄惨ではあるが。

メキシコにいる時点ですでに不法入国者なんだ。とは言ってもこの国じゃ誰もが潜在的に不法入国者だが、不法入国者が一人減ろうが増え用が大して違いはない。(P451)

違いはないのだ。どうであろうと違いはない者たちに起こったことを、つぶさに報告すること。どうであろうと違いはないなんてことはないのだと、そこには個別の痛みがあり、悲しみがあり、希望や喜びがあったのだと知らせること。始まりも終わりもない支離滅裂な叫びを、提示すること。「わたしはサンタテレサの話をしているのです。サンタテレサのことを話しているのです」

他者の痛みを自己の記憶に変えるのだ。痛みという持続性のある自然物、つねに勝利するものを、個人の記憶という人間的ではかなく、つねにすり抜けていってしまうものに変える。不正と悪弊のはびこる野蛮の物語を、始まりも終わりもない支離滅裂な叫びを、つねに自殺の可能性をはらむ、巧みに構築された物語に変える。逃亡を自由に変える。自由がただ逃げ続けることしか意味しないとしても。混沌を秩序へ変える。たとえそれが正気と呼ばれるものを犠牲にして成立しているとしても。(P190)

この一節が、ことに重要な気がしてきた。どの一節を抜き取ったとしても、何も見えてこない、と先ほど書いたばかりで恐縮なのだけど、なんだかこの一節が、この小説を読むときにとても重要な支えになるような気がしてきた。他者の痛みを自己の記憶に変えること。

延々と、女の死をタイプし続けたとき、ボラーニョのうちに、その痛みは記憶として沈殿していったのではないか。耐えながら読み続ける僕のうちにも、それに近いものが生まれたような気がした。それは確かに痛みにまつわる記憶となった。

ところで話変わって、「フェイトの部」のビデオ屋の店員、チャーリー・クルスが好きだ。チャーリー・クルスの家で起こる一部始終は、そこで見るロバート・ロドリゲスの幻の映画の内容も含め、本当にデヴィッド・リンチ的な、けばけばしくおどろおどろしいイメージでとてもいい。

「その瞬間からすべてが映画次第、そして自分次第というわけだ。うまくいけば、というのもいつもいつもうまくいくとはかぎらないからだが、あらためて、聖なるものの存在を実感できる。頭を自分の胸のうちにしまい、目を開き、見つめるんだ、とチャーリー・クルスは一語一語はっきりと言った(P312)」

一語一語はっきり言ったというところがとてもいい。

この小説を考えよう、捉えようとしても、頭はいつだって混沌としている。混沌とした頭は、何が筋道かなんてまるでわかっていない。だけどそんな頭は自分の胸のうちにしまい、ページを開き、見つめるんだ、どこでもいい、適当なページを開いて、かつて読んだそのページを再度読む、本当に面白い、何が面白いのか、まるでわからないけれど面白い、何もかもが響き合っているように見えてくるから不思議だ、ただ見つめること、目の前で生起する出来事を、並ぶ文字列を、ただ丁寧に、迂闊に、信じてみること。そのあとに再び混乱が訪れようが、気に留める顔などまるで見せずに、「なんかもうすごかった」と言ってのけること。

かっこよく決めた風だけど全然そんなことなくて、適当なことを言ってみただけだ。「あれはいったいなんだったのか」その惑いを抱えたまま、ときおり再びページを繰ってみたらいいだろうと思っている。

2666

cinema

2014年1月9日

2013年に映画館や上映会的な催しで見た映画(要は家の画面以外で)のうち、たいへん気に入ったもの10本。

私は例によって何かを数えることをとても好むので、何本見られたかなーというのをエバーノートで確認する作業が楽しかったのだけど、それによると去年見たのは108本で、そのうち映画館で見たものは52本ということだった。2012年が90本ぐらいで、来年はせめて100本は見たいとかぬかしていたのでノルマが達成できてよかったですね。

さらに細かく見てみたところ(しかし一体なんのために)、去年はどうやらというか実感としてもそうだったのだけど、映画を見る時期/見ない時期、というのがとても明白に分かれる状態だったようで、

・1/10~2/20(41日) – 24本(1.7日/本)

・2/21~7/5(143日) – 23本(6.2日/本)

・7/6~7/24(18日) – 19本(0.9日/本)

・7/25~11/18(116日) – 13本(8.9日/本)

・11/19~12/30(41日) – 29本(1.4日/本)

というふうになった。

1月から2月が店も暇でDVDを借り続けた期間で、2月から7月というかなり長いこの時期は忙しかったのもあったのだろうけれどもとにかく映画をまったく見ずに過ごし、7月の1日1本以上見ている時期は夏休みで京都や東京に行っていた時期で、それから11月の後半に掛けては本を読むことに忙しかったりして見ず、最後に「このままじゃ100本見られないんじゃない?」という危機感からだったのか、暇だったからなのか、あ、違いますね、『2666』を年末に読む予定というなかで、もはやなんの本を読んだらいいのかわからない、読みたいラテンアメリカ小説はだいたい読んだ気がする(全然そんなことないにも関わらず)、もはや食指が動かない、それなら映画を見よう、というタイミングだったのか、きっとそうなのだけど、それでわりと毎日のように見るという流れ。

一年間でならすと3.3日/本ということだった。本数はまあこのぐらいでいいでしょうと思うので、今年はずっと3日に1本は見るぐらいの感じでいけたらいいなと(しかし一体なんのために)。

しかし本当に、数を数えてこうやって楽しんで、本当にさもしいなと我ながら思うのだけど、そういう性向はきっと治らないのでもう諦めている。

ということでベスト10。印象に残っている順番。@のあとは見た場所、リンク先はこのブログ内で言及されているエントリー。「『xxx』見た」だけみたいなのもあった。あるいは一度も言及されていないものも。

1.『親密さ』(濱口竜介)@立誠シネマプロジェクト

2.『孤独な天使たち』(ベルナルド・ベルトルッチ)@シネマクレール、ジャック&ベティ

3.『スプリング・ブレイカーズ』(ハーモニー・コリン)@シネマライズ

4.『ローマでアモーレ』(ウディ・アレン)@ヒューマントラストシネマ渋谷

5.『The Intimate Stars』(牧野貴)@cafe moyau、JAPONICA

6.『ホーリー・モーターズ』(レオス・カラックス)@シネマクレール

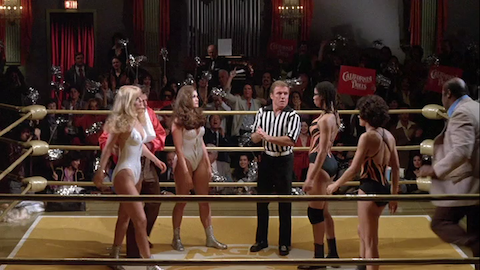

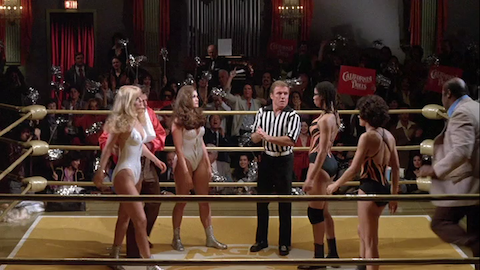

7.『カリフォルニア・ドールズ』(ロバート・アルドリッチ)@第七藝術劇場

8.『楽隊のうさぎ』(鈴木卓爾)@ユーロスペース

9.『ムーンライズ・キングダム』(ウェス・アンダーソン)@TOHOシネマズ岡南

10.『ゼロ・グラビティ』(アルフォンソ・キュアロン)@TOHO岡南

1.『親密さ』(濱口竜介)

真夏のうだる暑さの京都を歩き、上映時間ギリギリで席につき、びっしょり濡れたTシャツがどんどん冷たくなっていく中で見た『親密さ』。こんなにも、誰かにその映画のことを話したくてたまらない、語るなんていう言葉には私はまだ恥ずかしさを感じてしまうけれども、語り合いたくてたまらない、語り合いができないなら一方的に語りかけ問いかけたくてたまらない、という気にさせる映画に、今まで出会ったことがあっただろうか、というレベルのアクチュアルっぷりだった。強くあること、倫理的であること、言葉を尽くそうとすること、それが誰かにとっては暴力になるかもしれないということ。とにかく、よく生きること。よく生きるとはなんなのか、それを考えようとするとき、この映画のことがいつだって浮かんでくる。東北記録映画三部作や『不気味なものの肌に触れる』を含め、2013年、やっと濱口竜介という作家を目撃できたこと、それが何よりのよろこびだった。

2.『孤独な天使たち』(ベルナルド・ベルトルッチ)

二度見に行った。一度見、この映画のことを友だちと話していたらやたらに盛り上がり、これはもう一度見たいよね、ちょうど横浜でやっているね、というので翌日一緒に見に行くということになった。最前列で、『ドリーマーズ』の若者たちのようなつもりで見た。とにかく若い二人が美しく、一挙手一投足に魅せられた。問題はなんら解決されていないように見えても、それでもよく生きようと努めること。笑顔でハグして別れること。

3.『スプリング・ブレイカーズ』(ハーモニー・コリン)

これもまたよく生きようぜという映画だった。とは言えやたらに感動して涙があふれましたという以外にはあんまり覚えていなくて、でもやたらに感動したのでそれはとても素晴らしい時間だったのだけど、上映後にシネマライズの階段をあがったあたりで、女子高生二人組がとても楽しかったというようなことを話し合っていて、目の前はパルコだぜ、ここは渋谷だぜ、だから何ってわけじゃ全然ないんだけど、夏休みが始まるんだぜ、お前ら、堂々と、何にひるむことなく好きに生きたらいいんだぜ、と思ったら感動が再燃したというなんだかよくわからないけれどそれは俺にとって美しく尊い記憶なんだってことは誰にも否定できないんだよというなんというか。年末にソフィア・コッポラの『ブリングリング』を見て、これも少年少女がビッチな感じでどうだろうと思ったのだけどやっぱりハーモニー・コリンの突き抜け方にはならないんだよなと思った。ソフィア・コッポラに期待する方向が違うのかもしれないけど。

4.『ローマでアモーレ』(ウディ・アレン)

絶えず5秒前に見た予感の映像を5秒後にそのまま見るような体験だった。それはなんでだろうか、途方もなく感動的なことで、ウディ・アレンが出てくるぞ、ろくでもないことをわめきだすぞ、という予感が5秒後に実現されてから終わるまで、とにかく笑いながら同時に途方もなく感動して涙を流し続けるという倒錯的な観客であり続けた。ここ何年かのウディ・アレンの活躍が嬉しくて仕方がない。

5.『The Intimate Stars』(牧野貴)

友だちの手引で西日本上映ツアーの会場として私たちの店も参加して初めて牧野貴という作家に触れたのだけど、どの作品を見ても映画体験それ自体が更新されていくような驚きがあり、私は、今、とんでもないものを見ている、というおののきとともに上映に立ち会った。その直後に夏休みに入ったのでツアーを追うようにして京都のジャポニカと同志社でも見た。その中でも特にこの作品は強く印象に残って、めくるめく(いやそれは本当にめくるめくだった)映像と音楽に、たしかこれは30分ぐらいの作品なのだけど、3時間ぐらい見ていたい、その絵と音の前でただ目を開き、耳を開き続けたい、そうしたらどこかの時点で頭がだめになりそう、と陶酔した。宇宙ステーションにしか見えない観覧車の姿、落下傘部隊にしか見えない空中ブランコの姿。

6.『ホーリー・モーターズ』(レオス・カラックス)

いたたまれなくなるほどの痛苦の中で、それでも生きることに徹し、よく生きようと志向すること。ドニ・ラヴァンの美しすぎる運動と変身をなんの疑問も抱かずにただただ見とれること。

7.『カリフォルニア・ドールズ』(ロバート・アルドリッチ)

地鳴りのようなドールズコールをともに合唱すること。地団駄を踏みながら、映画館に鳴り響くリズムとともに生きること。パブリックビューイングだと錯覚したふりをして勝利に快哉を叫ぶこと。旧作をベストに入れるのもどうかなと思ったのだけど、地方に住む身の悲しさだけど数えるほどしか旧作を映画館で見るということを去年はできなかったので、とんでもなく感動したので。

8.『楽隊のうさぎ』(鈴木卓爾)

この映画の中学生たちの、もう本当に、こんなものは、今この瞬間でしか捉えられない、といういくつものいくつもの美しくもろくたくましい顔を見ることができて本当に幸福だった。映画はすべてドキュメンタリーだと思っている節があるのだけど、この映画の、撮影中にどんどん背が伸び、どんどん楽器が下手でなくなってしまう、願おうが願うまいが、という中学生たちを見ていると、取り返しのつかなさ、反復の不可能性みたいなものがより強く感じられ、本当にうれしい。宮崎将の眠たげな表情も井浦新の素晴らしい父親っぷりも、素晴らしいものだった。今週末ぐらいから岡山での上映も始まるのできっとまた見る。

9.『ムーンライズ・キングダム』(ウェス・アンダーソン)

これもまた素晴らしい子供たちの映画。魔法にかかったように、子供たちと幾人かのよき大人たちの冒険を喜び続けた。本当に魔法のような時間だった(そのためか、魔法がとけてだいぶ経ってしまった今、あまり内容を覚えていない…)。

10.『ゼロ・グラビティ』(アルフォンソ・キュアロン)

3D映画をこれまでそう楽しいものとして受け入れてこなかったのだけど、これはとても面白かった。IMAXで見た友だちはこれはIMAXで見なきゃわからないよと言っていた。そういうものなのかもしれないね。でも楽しかったからいいんだけど。重力ってすごいんだなーというのがよくわかって、その場面がとても好きだった。

そんな感じでした。年の前半はどうにも映画不感症というか、何を見ても楽しいと思うのだけど楽しいで終わってすぐに消えるような感じで、一方で夏の時分はとてもビシビシと、映画っていいなあとなっていたらしく、1から5まではすべて夏季に見たものになった。夏、映画館は涼しくていい、ということだろうか。真夏、真冬の今となれば、真夏というその言葉だけで何かいとおしい。

上記の他には、『アウトロー』(クリストファー・マッカリー)、『ゼロ・ダーク・サーティ』(キャスリン・ビグロー)、『ジャンゴ 繋がれざる者』(クエンティン・タランティーノ)、『世界にひとつのプレイブック』(デヴィッド・O・ラッセル)、『リンカーン』(スティーブン・スピルバーグ)、『オブリビオン』(ジョセフ・コシンスキー)、『エリジウム』(ニール・ブロムカンプ)、『アルゴ』(ベン・アフレック)あたりがよかった。すべてTOHOシネマズ岡南で見たものだったし、それらはどれも、楽しいと思うのだけど楽しいで終わってすぐに消えてしまうようだった。悲しかった。それからミゲル・ゴメスの『熱波』が全然楽しめなくて、評判もいいみたいだし、それも悲しかった(しかしなぜ)。『自分に見合った顔』は途中まではすごく楽しかった。あとは『共喰い』(青山真治)、すごくよかった。これはものすごくよかったのだけど、なぜだか、どういう言葉でそれを考えたらいいのかがまるで取っ掛かりがつかめなかった。不思議な映画だった。

その他、家でDVDで見たものでは、どれも年末に見たものだけど、『サッド・ヴァケイション』(青山真治)、『ももいろそらを』(小林啓一)、『あの夏の子供たち』(ミア・ハンセン=ラブ)がすごくよかった。『サッド・ヴァケイション』はとても久しぶりに見たのだけど、隅から隅まで完璧な映画だと、大げさかもしれないけれどもそういうふうに思って見た。『ももいろそらを』はあとでインタビューとかを読んでいたら読まなきゃよかった、作り手の意図なんて知らなきゃよかった、と思いはしたのだけど、高校生たちの溌剌とした姿が素晴らしいと思った。『あの夏の子供たち』の、見ている者の内に思い出がすごい勢いで生成されていって、ともに喪に服すような気分にさせられるところがすごいと思った。ものすごい、とんでもない映画だと思った。

ミア・ハンセン=ラブ、ジャック・ドワイヨン、それからラリユー兄弟、去年トーキョーの人たちに大いなる喜びを与えたらしいそれらの作品を私が見られる日は来るのだろうか。来るのだろうか。これは本当に懸念するところだし、特に『運命のつくりかた』でものすごい衝撃と喜びを与えてくれたラリユー兄弟の新作はどうしたって見たい。どうしたって見たい。

しかしなぜか、なぜだろうか、ホン・サンスの『3人のアンヌ』の、イザベル・ユペールが手をひらひらと、ゆらゆらと動かす場面が、2013年の映画、と思って何かを思い出そうとするたびに浮かび上がってくる。美しい身体の美しい運動を、2014年も目撃したい、ということだろうか。

intimateなstarsを背景にあたかも星座のように親密に並べられるいくつもの素晴らしい顔、といった体のトップ画像を作るのに4時間とか掛かってしまって4時になってしまった。本当にバカらしい(けど憎めない)。

←

→